お神札のまつり方

お神札のまつり方

お神札のまつり方

お神札をいただいたら神棚におさめておまつりします。神さまと毎日生活をともにしているという気持ちが家庭や職場に心の安らぎをもたらします。神棚はその中で神さまがお鎮まりになるところですから、明るく清らかで目線より少し上の位置に設けるのが良いでしょう。

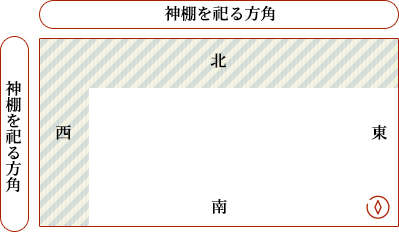

神棚の向きは南向きか東向きが良いとされています。宮型の神棚のほか、神札立などがありますのでおまつりする環境に合ったものを選んでください。

神棚でまつるには

神棚には、扉の正面に鏡を、左右に榊や灯明を立て、注連縄(しめなわ)は太い方を向かって右、細い方を左にして掛け、紙垂(しで)をつけることが一般的です。神棚を設置できない場合は、タンスの上などにお神札をおまつりしてください。

大切なのは、神さまを敬う気持ちです。

お神札の順位

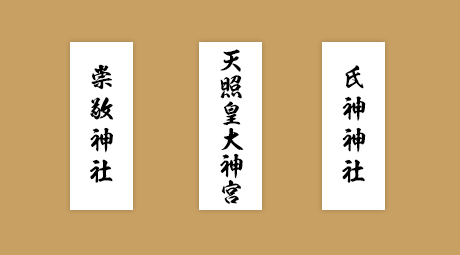

お神札を横に並べておまつりする三社づくりの場合は、中央に伊勢神宮のお神札(神宮大麻)、向かって右に氏神さまのお神札、左に崇敬する神社のお神札の順に並べます。

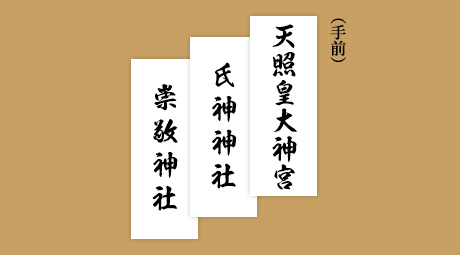

一社づくりの場合は、一番手前に神宮大麻、つぎに氏神さま、崇敬する神社の順にお神札を重ねておまつりします。

お神札を三体並べておさめることができる宮形

三社造り

中心に神宮大麻(天照皇大神宮のお神札)

向かって右に氏神さまのお神札

向かって左にそのほか特に崇敬する神社のお神札

お神札を重ねておまつりする宮形

一社造り

一番手前に、神宮大麻(天照皇大神宮のお神札)

その後ろに氏神さまのお神札

一番奥にそのほか特に崇敬する神社のお神札

お参りの仕方

お参りの作法は神社に参拝するときと同じ、二拝二拍手一拝の作法です。朝・夕に感謝をこめてお参りしましょう。

お供え

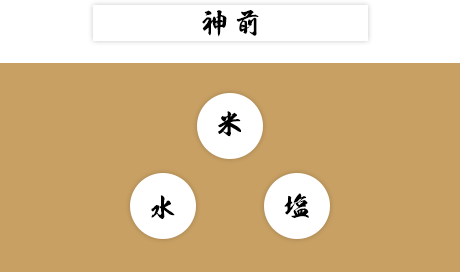

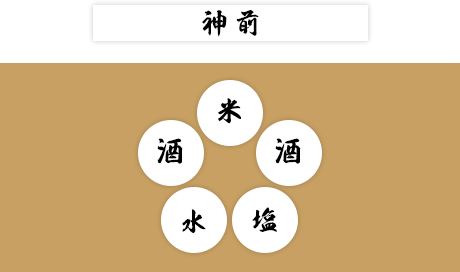

神棚にはお供えをします。お供えするものは米・塩・水です。また、お酒や季節の初物、お土産をいただいたときもお供えします。図で表したのは、お供えの一般的な例です。お神札のおまつりはできることから始めていきましょう。

米・塩・水を供える例

米・酒・塩・水を供える例

古いお神札のおさめ方

一年間、お譲りいただいた古いお神札は神社におさめます。神社では小正月(1月15日)にお焚き上げをします。地域によっては、お焚き上げのことを「左義長」「どんど焼き」と呼んでいます。

喪中の方は

家庭にご不幸があった場合、一般的には五十日を忌中として故人を偲び、神棚に半紙を貼るなどして、おまつりを遠慮します。

忌が明ければ元の生活に戻り、神棚も通常のおまつりをします。

忌の期間が正月をまたぐ場合は、忌が明けてからお神札を受けておまつりしましょう。なお、親戚の方が亡くなられた場合は、お葬式を出した家でなければ、通常のおまつりをしても構いません。